第三章 核辐射禁区:鬼城切尔诺贝利(第6/8页)

随着汽车的前进,我们离4号反应堆越来越远。石棺的旁边,1号、2号、3号反应堆现在已经停止运行。旁边不远处就是5号、6号反应堆的建筑工地,当年施工的吊车还停在那里就好像刚刚停工一样,只是早已无人驾驶。

再远一点的地方,可以看到7号、8号、9号、10号、11号、12号反应堆规划的地基。当时苏联计划要在切尔诺贝利建12座这种反应堆。如此规模,举世之最。

切尔诺贝利之行,我最感兴趣的,第一是石棺,第二是“Duga-3”(啄木鸟雷达)的天线阵,挺臭名昭著的。

后者我也如愿见到了,“冷战”时期苏联建造的,是当时世界上第二大的,仅次于美国新墨西哥州的甚大天线阵,用来跟踪美国可能发射的核弹。因为耗电量巨大,所以建在了切尔诺贝利核电厂附近。现在已经被废弃,那一带也是隔离区。

绕了个圈往回走。向导给我们留了一份礼物。

那是一所学校,在10公里辐射圈边缘处。向导说,这是当时救援人员们集结、休整的地方,还有普里皮亚季来不及转移的人,也临时安置在这里。

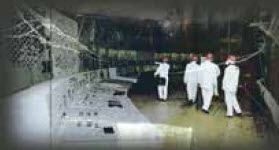

没能进4号反应堆控制室,是我此行的一个遗憾。在这里,去缅怀一下那些英雄们,看看那些亲历者的痕迹,也算是一种补偿。

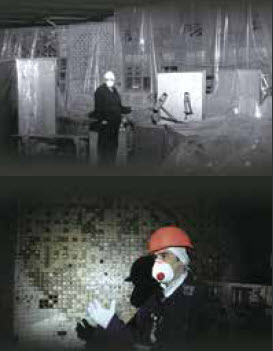

救援人员们都是在核泄漏第一现场待过的,所以这所学校里面会有大量的辐射源。防毒面具和防护服在身壮胆,我们进去了。

又是一个校园恐怖片现场。盘根错节的树枝探了进来,枯叶洒满了操场,风一吹就飒飒作响。教室已经残破不堪,学生们用过的桌椅胡乱摆放。

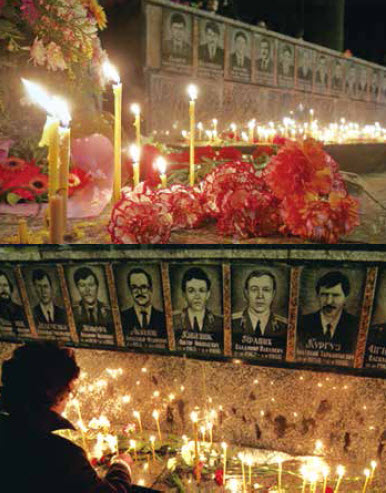

纪念碑前的留影,我们笑得很勉强。

记忆尚在废墟,亡灵离去未远。

废弃的生化设施。

烛光祭英烈。

进入一间空教室,里面是一地的老式防毒面具,成千上万。都是当时救援人员留下的,没有被填埋,随意地堆放着。当年,每个防毒面具后面都有一个英雄,他们把自己的青春和生命,全都奉献在了这里。他们后来遭遇了什么,现在是什么样?没人知道。

这里除了老旧许多,一切都还是当年的原样。站在防毒面具堆中,仿佛再次时光穿越了,我有点体会到28年前,重返危机现场的感觉。灾难当头,人命关天,舍生忘死。

我走近,捡起一个防毒面具,一抖,里面散落大量灰尘。手上的盖革计数器几乎要爆了,这里有重辐射源!

瞬间,我的无线麦克风就失声了。身后的魏凯也一摊手,摄像机等电子设备,一并儿全瘫痪。

回到车里,摆弄着相机,看我们进切尔诺贝利一路拍的照片,发现了问题。我和梁红,原来无论在哪儿拍照,都带着笑。在奥伊米亚康零下50℃的极寒下如此,在摩加迪沙的暴力街头依然如此。但在切尔诺贝利的所有照片里,我们的脸上都没有一丝笑意,全透着恐惧。

可能自己不觉得,但表情出卖了我们。

30公里,故土难离切尔诺贝利

切尔诺贝利不能轻易地来,也不能轻易地离开。

出30公里辐射圈的时候,有一个检查站。进去的每个人出来都要接受全身检查,包括携带的物品。管理方不希望有任何放射性的污染物被带出去。如果有超过辐射值的东西,包括人,都会被扣下做清洗。“洗澡”很昂贵,600美元。

所幸我们控制得还好,全都通过。

向导和司机就此和我们告别,他们这才接下了我发的烟。

开着车,我们围着切尔诺贝利30公里辐射区的围墙转意犹未尽,围墙里面我们不能再待,辐射超标,太玩命也不行一天实在太短,我还想寻找到一些特别的东西。

一群很大的鸟儿,在草地上觅食,像是变异的鹳。这一天进出,我们没有看见三头六臂的物种。

前方有人在招手,是个50多岁的乌克兰大婶,要搭便车我高兴疯了,终于遇到个体制外的人了,她可能会告诉我们些不一样的东西。

上车之后,我让梁红把副驾驶腾给了她。问她去哪儿她说切尔诺贝利。这儿就是啊?她指了指南边,那里有个村子。

聊天中,她不太愿意回答我们关于核电厂的事情,只挑不太关键的说了一些。其实她也是切尔诺贝利“体制内”的人目前在园区内当会计。她说切尔诺贝利核电厂里面,还有很多人在工作;也正因为有人一直在维护,才能保证不会再有大事故发生。