玛丽玛丽(第37/37页)

伤痕,除非它们是实在利害,到后来总会好的,这没有别的原因,只因为它们非此不可。一切事物的无情的促迫或是趋向健康或是灭亡,或是生或是A,我们促迫我们的快乐或我们的苦痛到那逻辑的极端。因此,假使们愿意活,我们一定得快乐。我们的脑袋也许是坚硬,但我们的心我们的脚跟应该是很轻,不然我们便要灭亡。至于中庸之道——我们一点不必去理它;这也许不过是镀金的,这是很像用一种暗色的声音不好听的锡制造的,甚至不值得一偷的。我们的宝贝,除非有人偷,于我们是毫无用处。有那别人不要的东西乃是违反生命的规则,因此,你的啤酒得要冒泡,你的妻子得要美丽,你的小小的真理里面得要有一个酸梅——因为这是这样的,你的啤酒等你的朋友尝了有味才是有味。你的太太等别人知道的时候你才能知道,你的小小真理得有香味,不然就得灭亡。你要求一个大的真理吗?那么,喔,大野心家!你应该躲开你的朋友们去安安静静的坐着,假使你坐得够长久了,够安静了,真理也许会到你这里来,但在一切东西之中只有这样东西你不能偷的,县议会里也不能给你的。这东西虽然不能传递,但你也许可以得到。这是说不了的,但不是想不了的,这是一定的,说不出理由的会产生,如同你产生一样,并且是同样很少直接的影响。很久,很久以前那个世界刚在渺茫的开始的时候有一个不关不顾的快乐的少年他说——“让真理到地狱里去”——它便往那里去了。这是他的不幸他也跟着它去;这是我们的不幸我们是他的子孙。恶这样东西不是把你杀了便是被你杀了(想到这里心里便舒服了),恶每向人类接战总是我们操胜利。但人类是胆怯的,相信中庸之道的,逃避的,退让的,不是他们的边境被那些黑暗的侵掠者蹂躏了,不到他们的城池,仓库,避难的地方危急的时候他们是不愿意从事无论哪一个战争的。在那个我们称为进步的战争里,恶永远是进攻者但是被征服者,这正是应该的,因为要是没有了攻击和劫掠,人类也许就会昏睡在他的粮食袋上,也就会鼾睡而死;或者换句话说,缺少这些警醒和冒险,人类也许变成自满和固定了,被那道德的呆板的密度给压死了。生命中最有价值的要素,善之外就是恶。因为这两种的交相动作万事才有可能,因此(也许为你所喜欢的别的理由)让我们对那个勇敢的坏巡警友谊的摇一摇手,他的思想不是受那发给所有新兵的军营规则的管束的,他虽然投在维持秩序的兵队里但他的灵魂里有那种混乱许可以“使一个跳舞的明星出现”。

至于玛丽呢——单从日常普通的礼貌说骤然的分别也该皱一皱眉头,何况我A陪伴着她已有如此的长久,从小女孩子的不关心的简单时代起到成年的同样不关心的但是复杂的事情的时代止。她的前途很远,记载她的历史的人未必是她的指导者。她会有冒险,因为人人都有的。她会战胜冒险,因为人人战胜的。她也许会遇见比那个巡警更勇敢更坏的人——我们把她留住吗?至少我这个人因为有别的紧要的事,只好吻一吻她的手指,脱一脱我的帽子,站在一旁,你也得同样的做,因为我愿意你这样。她要向前走,那时,做那运命所愿意的事情,运命愿意的事她不能少做,多做我们谁也不能希望的。

玛丽莫须有的故事,至此为止。

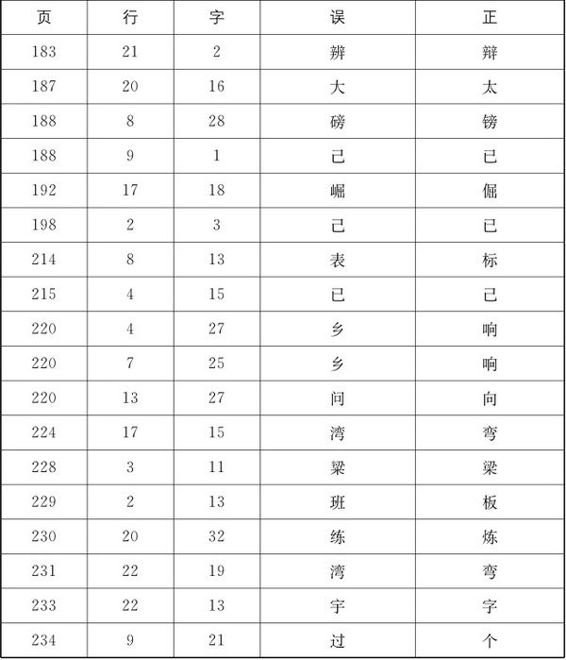

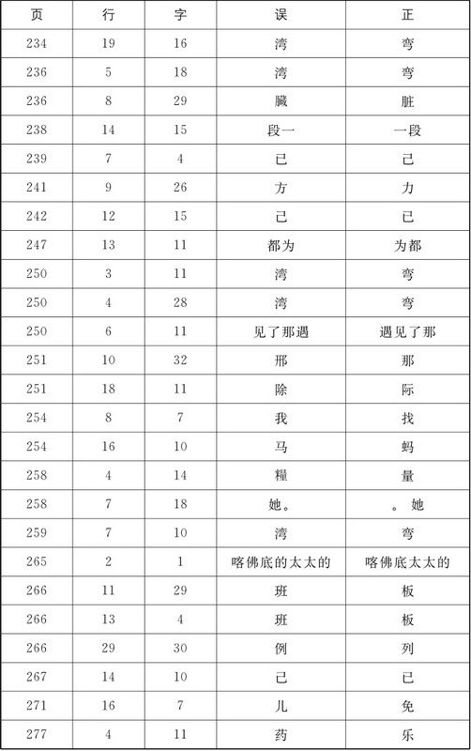

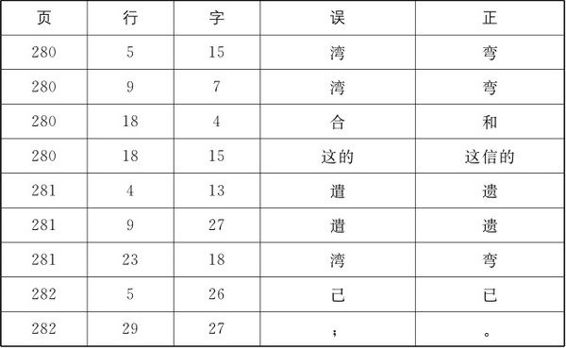

《玛丽玛丽》校勘表

--------------------

(1)“裙飘”(train),礼服后背曳地之裙条。

(2)从前日本人反对耶稣教,外国人去通商的不准登岸除非在十字架上踹过,声明这不是他们的教。