第三章 全人类的事业从殖民地到《常识》(第3/14页)

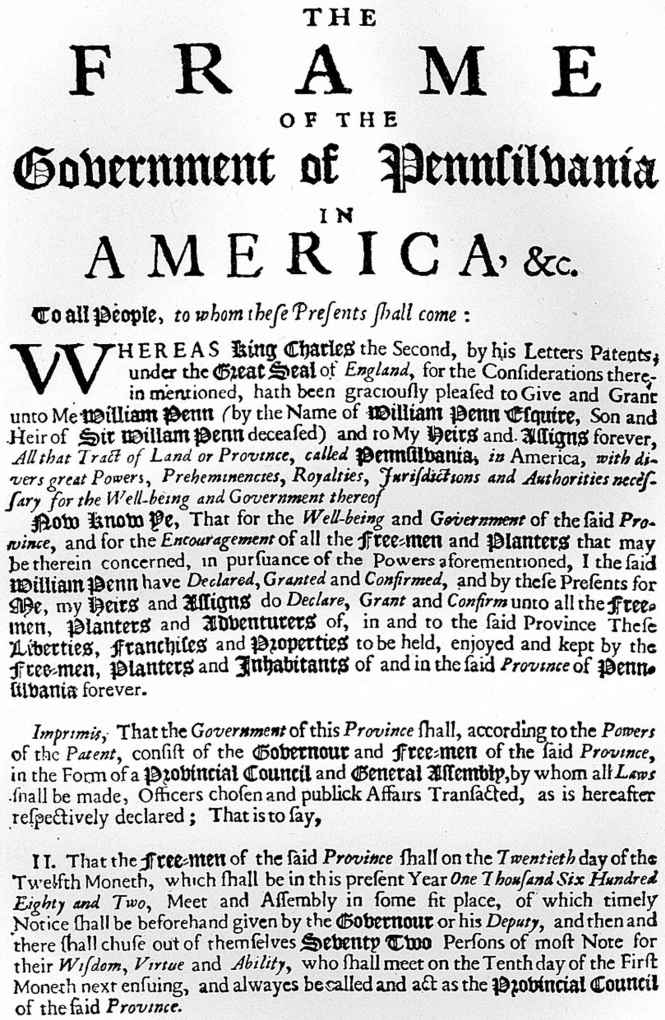

图12 威廉·佩恩《宾夕法尼亚政府框架》(伦敦,1682年)。

印刷文化可能是民族主义在现代世界的支柱。但仅仅通过日益详尽的地图、针对潜在移民的宣传材料、约翰·史密斯等冒险家写的新世界游记或是西奥多·德·布里绘制的插图,并不能让美洲殖民地的轮廓逐渐清晰起来。要探寻美国早期身份认同的灵魂,一条很重要的线索就藏在殖民地那些相当乏味的官文里,例如佩恩所写的《政府框架》(Frame of Government)。这是一片充斥着大量政府官文的土地,对于定居于此的人们来说,就连那些契约和宪章中用小号字印刷的部分、那些法律生活的细枝末节也相当重要。

清教徒尤其热衷于利用表意明晰的宪章来获得控制权。清教徒“大迁移”(Great Migration)的资助者是持有皇家特许状的马萨诸塞湾股份公司。与伦敦公司不同的是,马萨诸塞湾公司的皇家宪章就掌握在清教徒移民自己手里:通过1629年的《剑桥协定》,他们从公司那些没有移民打算的人手中买断全部产权,从而取得了对殖民地政府的控制权,并且将殖民地交由约翰·温斯罗普管理。1639年,在康涅狄格,托马斯·胡克制定了一部《康涅狄格基本法》来管理殖民地,这也是美国最早的一部成文宪法。同年,新罕布什尔也制定了《艾克塞特公约》(Exeter Compact,效仿《“五月花号”公约》)来管理殖民地。

在南部的卡罗来纳殖民地,贵族领主安东尼·阿什利·库珀爵士在哲学家约翰·洛克的帮助下制定了《卡罗来纳基本法》,以确保卡罗来纳世袭贵族的统治。虽然这部基本法很快就被殖民地专有的“标准”治理模式(总督、地方参事会和议会)取代,但它还是彰显了政府、社会结构、种族关系、宗教自由和政治参与这些议题在殖民计划中的重要性。殖民地的经历让这些英国殖民者远离了传统的英国治理模式:大宪章、地方法和普通法,以及法庭。事实上,鉴于殖民时期的契约和协议一直都处于不断的改写和修订中,美国最终发展形成一部核心的成文宪法也就不足为奇。

当然,在18世纪初,还没有人会预料到英国这些殖民地最终会形成统一,更不会预料到会有一份单独的宪法文件来管理这些殖民地。不过,殖民地政府内部的紧张局面,加上殖民地本身的人口增长和土地增长,虽然当时几乎没能增强各殖民地之间的关系,却已开始削弱它们与大不列颠之间的纽带。菲利普王战争结束后没过几年,部分是由于这次战争,殖民者和“祖国”之间的冲突就已经初露端倪:英国王室对新英格兰发回的报告感到不安,力图对殖民地实行更严苛的控制。英国在1651年、1673年接连颁布《航海条例》和《种植园税法》(Plantation Duties Act),开始尝试不断加强控制殖民贸易。1675年,英国又设立了一个枢密院委员会——“贸易与种植园议事会”来掌控殖民事务。1684年,由于马萨诸塞无视贸易限制,英国废除《马萨诸塞宪章》以示惩罚。紧接着,詹姆斯二世(James II)于1686年建立“新英格兰自治领”(图13),包括康涅狄格、新罕布什尔、普利茅斯、罗得岛、马萨诸塞、新泽西和纽约殖民地,统一由纽约前总督埃德蒙·安德罗斯(Edmund Andros)管辖。设立自治领一方面是为了确保这些殖民地遵守《航海条例》,另一方面也是出于加强防御的考虑。但詹姆斯对于殖民地的治理没能持续多久,1688年的光荣革命就推翻了他的统治。1689年,威廉三世(William III)和玛丽(Mary)登上了王位。

新英格兰自治领的公章上印着一句箴言,意为“唯有在贤君治下,方有最高尚之自由”。然而,殖民地正在迅速形成自己的自由观,这种自由观与君主政体的分歧日益扩大,与自治领公章上那幅表现英国人和土著人共同臣服于君主统治的图案中传达的理念更是极为不符。不过,需要重点指出的是,我们不应过分夸大当时这种自由观的分歧,更不应将这种在共和时代到来之前形成的自由观归为一种共和思想。英国王室在17世纪末实施的一些政策虽然引起了殖民地的敌意,但在18世纪,这些敌意并没有立即转变为意识形态上对王室的全盘对抗。不仅如此,英国议会在1689年颁布的《权利法案》中主张生而自由的英国人享有“自古以来的”权利时,其呼声不仅在光荣革命时期响彻英国,也在遥远的美洲引起共鸣。当威廉胜利的消息传到殖民地,民众就起义废黜了马萨诸塞殖民地的埃德蒙·安德罗斯(同时也是自治领总督)政府、纽约殖民地的弗朗西斯·尼克尔森政府(Francis Nicholson)和马里兰殖民地的威廉·约瑟夫政府(William Joseph),这些起义都与英国本土发生的事件密切相关。不过在马萨诸塞和纽约殖民地,反对旧政权的人并没有果断行动,而是等到他们相当确定威廉和玛丽的新政权得到确立之后,才开始行动。